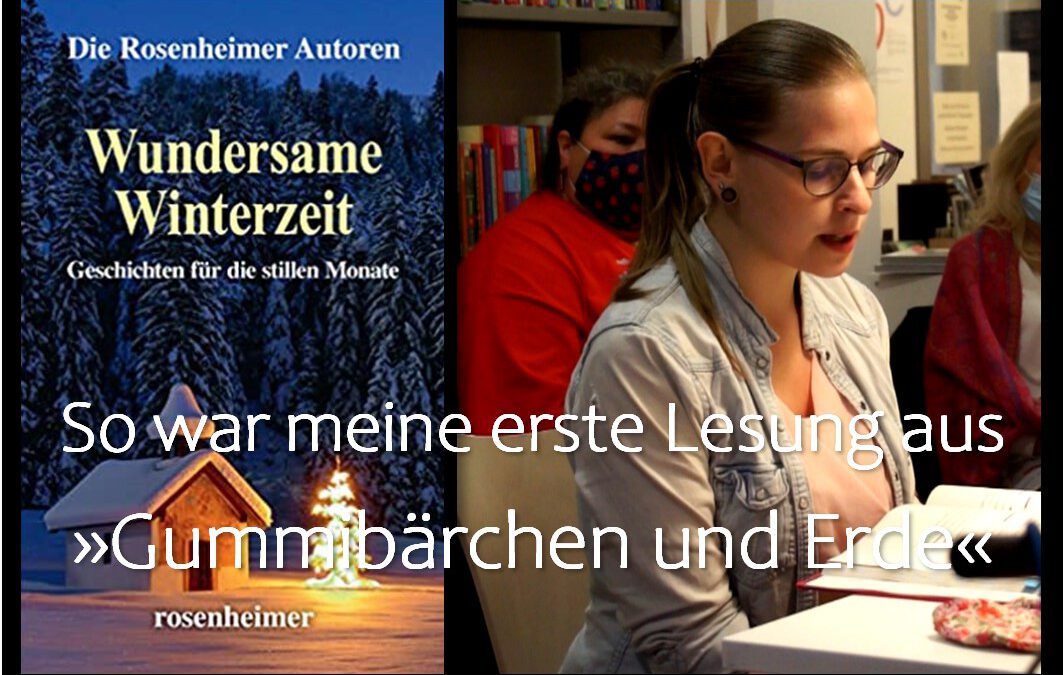

Im Herbst 2018 erschien die Anthologie „Wundersame Winterzeit“ der Rosenheimer Autoren. Ein bunt zusammengewürfeltes Buch von einem bunt zusammengewürfelten Autorenstammtisch, bei dem ich seit der Gründung dabei bin, aber lange Zeit nur sporadisch besuchen konnte – weil ich mehrere Jobs und ein Studium gleichzeitig stemmen wollte. Trotzdem habe ich es gerade noch so geschafft, meine Kurzgeschichte „Gummibärchen und Erde“ beizusteuern, eine Geschichte über den Schlittenhund Jappo aus Rosenheim. Meine erste offiziell veröffentlichte Kurzgeschichte. Das ist doch klasse, oder?

Wie hat es sich damals angefühlt?

Naja. In der Zeit hat es sich irgendwie nicht so richtig richtig angefühlt. Zwar war ich zum ersten Mal zufrieden mit einer meiner Kurzgeschichten, weil sie etwas zu sagen hat, das mir immer noch sehr am Herzen liegt. Auch bin ich auch heute noch stolz auf den Titel und froh, die Geschichte geschrieben und veröffentlicht zu haben. Aber so richtig genießen konnte ich diese erste Veröffentlichung damals nicht.

Weil ich, wie gesagt, nur ab und zu mal beim Autorenstammtisch vorbeischauen konnte, habe ich mich auch sehr aus der Organisation rausgehalten. Heißt, ich habe eine Geschichte verfasst, sie jemandem geschickt, Korrekturen vorgenommen und dann war die Sache für mich erledigt. Alles, was danach passiert ist, hatte irgendwie nichts mehr mit mir zu tun.

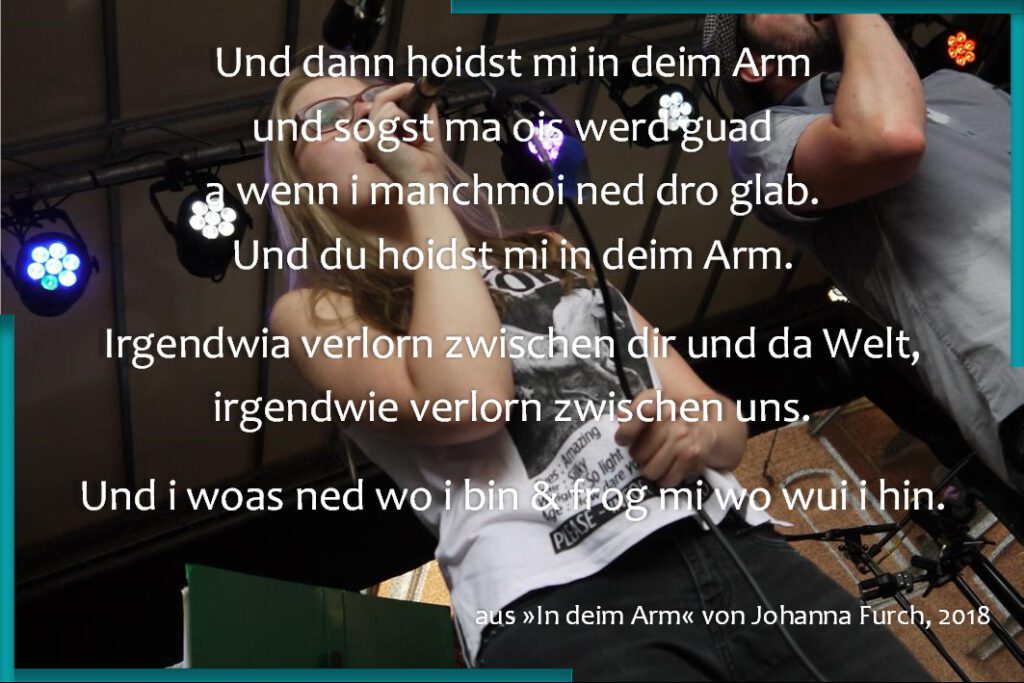

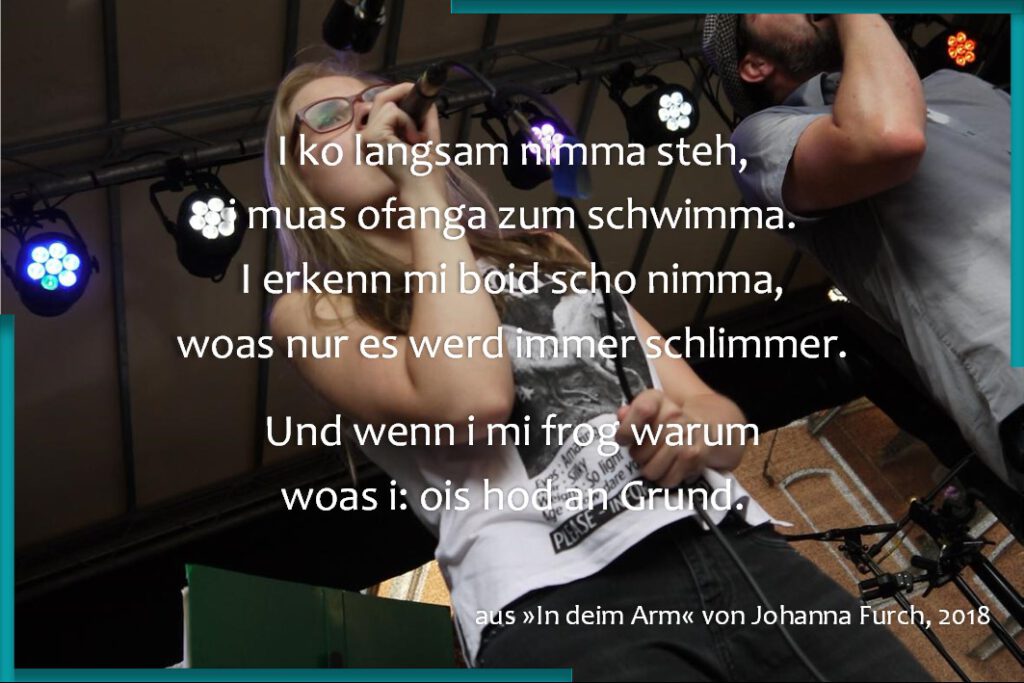

2018 und mich verbindet eine kleine Hassliebe. Es hat sich viel verändert in diesem Jahr, eigentlich mein komplettes in meinem Kopf erdachtes Leben. Ich hatte noch nicht wirklich gewusst, wohin ich gehöre oder gehören möchte und habe mich an unerreichbare und unsinnige Ziele geklammert. Ich musste irgendwie neu lernen, ich selbst zu sein. Und damit habe ich mich gleichzeitig gefunden und verloren. (Interessanterweise habe ich in dieser Zeit das Lied „In deim Arm“ geschrieben, in dem es genau um dieses In-sich-selbst-Ertrinken geht.)

Natürlich war ich stolz auf die Veröffentlichung – irgendwie. Jede Person in meinem Bekanntenkreis bekam zu Weihnachten die Anthologie geschenkt, auch wenn es sich enorm eigennützig angefühlt hat. Aber niemand hatte sich darüber beschwert. Und einige gaben mir sogar das schönste Feedback, das ich mir vorstellen kann: „Beim Lesen hatte ich Tränen in den Augen.“

Und trotzdem. Obwohl ich mich über die Möglichkeit gefreut habe, eine Geschichte zu veröffentlichen und auch sehr dankbar für die Unterstützung des Autorenstammtisches bin, war ich damals noch nicht bereit, das voll auszukosten. Und auch nicht bereit, an einer Lesung teilzunehmen.

Wie hat es sich heute angefühlt?

Es hat zwei Jahre gedauert. Zwei Jahre, in denen sich all die Dinge, die mich 2018 beschäftigt haben, wie von selbst gelöst haben. Ich habe mich selbst besser kennengelernt, bin mutiger, offener und irgendwie auch glücklicher geworden (obwohl ich nie wirklich unglücklich war, weil mein Lebensgefühl ist, wie auch in „In deim Arm“ besungen, „alles hat einen Grund). Ich bekam Komplimente von Menschen, die noch mein unsicheres Ich kannten. Ich hätte mich verändert, eine ganz neue Ausstrahlung. Und ich war mutig genug geworden und konnte endlich lesen.

Ok, lesen kann ich schon seit dem Kindergarten mehr oder weniger, aber vorlesen. Meine Geschichte. Vor fremden Menschen. Im Studium haben wir das geübt. Vor anderen zu lesen, die Geschichten und Ideen vorzustellen und die Texte der Meinung anderer auszuliefern. Aber das ist etwas anders. Meine Mitstudenten sind schnell zu Freunden geworden. Es ist normal geworden, ihnen meine Texte zu präsentieren. Das ganze vor Fremden zu tun, war nochmal eine andere Herausforderung.

Üben

Ich habe mir nicht viele Gedanken um die Lesung gemacht. Im Grunde ging es ja nur darum, einen Text laut vorzulesen, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe. Was ist schon dabei? Tatsächlich hat sich meine Aufregung sehr in Grenzen gehalten. Viel schlimmer war es, dass ich mir vorgenommen habe, „Plötzlich Balu“ aus „wie gesalzenes karamelleis“ selbst mit der Gitarre vorzuspielen – ich kann übrigens nicht Gitarre spielen.

Was sich aber dann doch als schwieriger erwiesen hat als gedacht: Die Geschichte um Jappo geht mir immer noch nah. Sehr nah. So nah, dass ich bei jeder Übungsrunde, bei jedem Mal laut vorlesen vor meinen Katzen oder meiner Familie, beinahe geheult hätte. Geheult wegen einer Geschichte, die es nur in meinem Kopf gibt! Na gut, um fair zu sein, die Geschichte ist erfunden – die Tatsache aber echt. Und gerade das hat mich bei jedem Leseversuch niedergeschmettert. Vor der Lesung selbst hatte ich keine Angst. Aber davor, vor den Zuschauern zu heulen.

Tun

Es gab kein Zurück mehr. Ich war für die Lesung im Oktober angemeldet und ich wollte sie auch durchziehen! Auch wenn ich gleichzeitig sicher und unsicher war. Ich bin es ja gewohnt, auf einer Bühne zu stehen, in ein Mikro zu singen. Aber es ist etwas anderes, ob ich mit Musik – und Alkohol – durchströmt einen Text einfach nur nachsinge, den jemand anderes verfasst hat, oder meinen eigenen Text vorstellen muss. Und was soll ich sagen? Es hat irgendwie funktioniert.

Schon seit der Schulzeit bin ich es gewohnt, vorne einfach zu reden und instant zu vergessen, was ich überhaupt gesagt habe. Sobald ich zurück am Platz sitze, ist mein Gehirn einfach gelöscht. Ein Schutzmechanismus, um mich für meinen Auftritt nicht zu schämen? Was ich witzigerweise bei Bandauftritten nicht habe, noch nie hatte. Musik löst keine Nervosität oder Versagensangst in mir aus. Nur einmal, als ich für eine Sängerin eingesprungen bin. Aber da hatte ich keine Angst, dem Publikum nicht zu gefallen, sondern den Bandkollegen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich nach der Lesung ein Blackout hatte. Ob ich an meinem Platz saß und mir dachte: „Was hast du da vorn eigentlich gemacht?“ Aber ich weiß, dass es enorm gut gelaufen ist. Dass meine Stimme fest, sicher war, dass ich, wenn ich mich verlesen habe, nicht sofort in Panik geraten bin und das wichtigste: dass ich nicht geheult habe. Du willst sehen, wie es gelaufen ist? Na so!

Aber das Beste kommt erst noch: Andere haben geheult. Das mag gemein klingen, aber was gibt es schöneres, als solche intensiven Gefühle auszulösen, allein mit einem Text, den ich geschrieben habe?

Wieder tun?

Eigentlich sollte ich mich mit dem Konzept „Lesung“ anfreunden. Eigentlich sollte ich aus „wie gesalzenes karamelleis“ lesen. Und eigentlich sollte ich jetzt wissen, dass ich nicht gleich in Panik verfallen muss. Aber es ist ein Unterschied. Um wieder den Vergleich mit der Musik zu ziehen: Wenn wir für einen Auftritt engagiert werden, dann meistens Geburtstage, Feiern, Hochzeiten, bei denen es nicht um uns geht. Wir sind nur auch da und machen zufällig Musik. Jemand plant eine Veranstaltung und wir sind ein Teil davon.

Eine ganz andere Sache ist es, wenn wir selbst ein Konzert planen. Wenn wir zu einer Location einladen, nur um dort zu spielen. Keine Geburtstagsfeier, keine Einweihungsparty. Einfach nur ein Konzert. Die Leute sind dann nur wegen uns da. Was, wenn wir sie enttäuschen?

So geht es mir auch bei Lesungen. Bei der Lesung der Anthologie wäre es nicht weiter schlimm gewesen, hätte meine Geschichte die Anwesenden enttäuscht. Sie waren ja nicht wegen mir da, sondern vielleicht wegen einem anderen Autor oder dem Event an sich. Aber eine Lesung zu meinem Roman? Und was, wenn er nicht gefällt?

Natürlich werde ich mich irgendwann dazu bringen, allein vor Publikum zu lesen. Aber momentan geht das zum Glück sowieso nicht.

Du willst auf dem Laufenden bleiben, wann ich mich dazu durchringe, eine eigene Lesung zu gestalten und vor allem, wie das überhaupt funktioniert? Mit dem Newsletter verpasst du keine neuen Beiträge mehr.